(この記事は折々に加除訂正をしています 最終:2021年1月7日)

天気がいいので、いつも河川敷に降りる堤防の上からの展望写真を撮りました。

まずは下流(大阪市街地)方向です。豊里大橋の向こうに高いビルが多く見えます。

次は正面(対岸は大阪市東淀川区)です。このあたり、平安・室町時代には「味原牧(あじはらのまき、あじふのまき)」という乳牛の放牧地があって、蘇(チーズ)などを製造して京に運んでいたそうですね。

最後は上流(枚方・京都)方向です。左側(右岸)に見えるマンションの先、煙突のあたりには、西行と遊女の歌問答伝説で有名な江口の港がありました。

江口は8世紀後半の長岡京造営の頃に神崎川(旧名・三国川)と淀川がつながれて、瀬戸内海との航路拠点になりました。明治初期(1878年)に江口からの神崎川は直線化されて安威川に直結し、流路が素直になったようですが、淀川そのものは同じ流れでした。

明治後期まで、江口から下流、この河川敷あたりで淀川が大きく東(左岸の方向)に蛇行していて、現在の京阪守口市駅近くに残っている文禄堤が左岸でした。

文禄堤というのは、秀吉の命によって、文禄年間(1593-1596)に枚方から大坂・長柄までの淀川左岸に造られた堤防です。文禄堤ができる前は守口から枚方まで低湿地帯が続いていて、枚方と大坂の間は淀川を舟で上下するか、枚方から生駒山の麓を四條畷まで迂回するか、という選択だったようです。

文禄堤ができて、守口から枚方までの京街道はほとんど堤の上となり、大坂と伏見・淀との往来が楽に安全になったわけですが、当時の文禄堤は低く、現在の淀川の堤防(一部はスーパー堤防)とは比較になりません。明治18年の大洪水まで、何度も堤が切れた水害がありました。

江戸期には幕府の意図として、西国からの参勤交代の行列を京に入らせないため、右岸の西国街道(山陽道)を通らせず、大坂から京街道を経由させて、山科追分で大津に向かわせたと言われています。そのため、東海道は京三条を終点とせず、大坂・高麗橋までの五十七次(大津から、伏見・淀・枚方・守口の四宿)となっていたそうです。

でも、西からの行列は遠回りになるわけですから、少なからず西国街道を使っていて、京に入らないように、西国街道の山崎から伏見に向かう山崎道が参勤交代のルートになっていたとも聞きました。

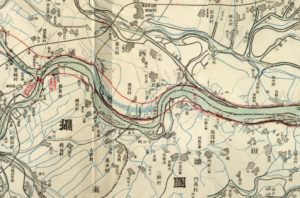

明治43年(1910年)完工の淀川改修工事で流路を変更した結果、現在地まで左岸が移りました。記録誌「淀川改良工事(1913年 内務省土木局発行)」付属地図の一部です。変更予定流路が赤線で記入されています。

淀川周辺に多くの水路があったことがよくわかります。

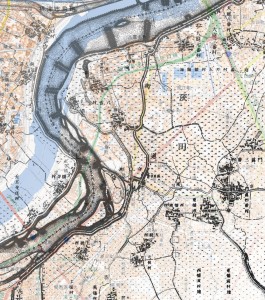

流路変更工事の結果を眺めるため、明治18年の陸軍測量地図(黒)と現在の国土地理院地図(カラー)とを大まかに重ね合わせてみます。(淀川流路全体の地図は別記事に載せています。)

地図の中央上あたり、文禄堤から離れた京街道が南に進んで、守口で再び文禄堤に戻っているのがわかります。京街道は守口を過ぎると今市あたりでまた文禄堤から離れて、大阪城(京橋)に向かっています。

この重ね地図を眺めると、上の3枚の写真を撮った場所(左岸の堤防)は、昔の右岸(旧・橋寺村)の土手あたりということになります。橋寺村や天王寺庄村などは淀川の流路変更で切り離されてしまいました。

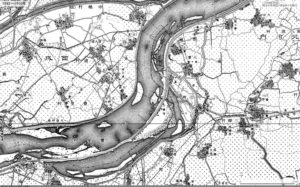

流路変更工事が行われている時期(明治41年)に測図された地図があります。堤防はできていて、外側に水場が多く残っています。堤防に沿って橋寺村が切り取られた状態で、まだ建物が残っているように見えます。京阪電車(開業は明治43年)の路線が記されていますので、少し後の改訂版ですね。

この地図は、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」((C)谷 謙二)により作成したものです。

現在の大阪市旭区(左岸)に残った橋寺町と豊里町は昭和46年に一緒になって旭区太子橋と名前が変わりました。お隣の守口市には新橋寺町として名前が残っています。太子橋地域の堤防には「橋寺廃寺」の碑があります。

昔の淀川流路の中心線が境界なので、現在の大阪市と守口市の境界線は、このあたりの堤防を横切り、住宅地を複雑に区切っています。

住宅地の道路に石を敷いた境界線がありました。斜めになった境界線の手前が大阪市で、向こう側が守口市です。

その後、下水道工事後に再舗装されて境界線は消えましたが、マンホールができていて、手前は大阪市の蓋、その向こうの蓋は守口市のものです。

昔は守口あたりの淀川には島(中州)がいっぱいあったようで、現在の町名にも、下島(しもじま)町、外島(とうじま→そとじま)町、八島町などが残っています。

残っていたら楽しいけれど、残らなかった地名として、文禄堤に近い場所に、摂津国西成郡の属地であった「狼島(おおかみじま)」という中州がありました。狼島は昭和14年まで守口町の大字の地名でした。上の重ね地図で文禄堤のそばにある島です。

狼島は流路変更のずっと前、明治7年に守口に編入移管されたようです。摂津から河内への属国変更です。廃藩置県が明治4年ですから、この時期は変更が多かったのかもしれません。

狼島は江戸期の絵図では、大神島、大亀島、猿島・サルシマ、中之島などとバラバラに表記されています。小さな社(渦神社:大隅神社の末社?:現在は守居神社に合祀)があったので、「大神島」が江戸期の意味・名称だったのかもしれません。猿島は「狼」と「猿」という漢字の間違いだったのではないでしょうか。

狼島地区は現在も住宅地が周囲より少し(1m以上)盛り上がっているので、歩くか自転車に乗ってい るとよくわかります。

守口市史によると、狼島の面積は6町1反ほど(約6万㎡:甲子園球場総面積の1.5倍くらい)で、上の明治の地図では小さな橋がかかっているように見えます。拡大してみます。

狼島は昔の淀川流路中心線より守口寄りなのに摂津国でしたが、日本歴史地名大系(種本は「大阪府全志」のようです)によれば、もっと昔、江戸時代の貞享三年(1686年)にも淀川改良工事があって、その時にできたようです。ということは、文禄堤のすぐ横には江戸初期までは本流があり、西側の浚渫土砂で狼島ができたのか、広がったのか、いずれにせよ、摂津国の領地となったようですね。狼島と右岸との間が新川と呼ばれていたそうです。

それでも、なぜ廃藩置県の明治4年ではなく、明治7年に属国変更なのか、そのずれが少し気になりました。単なる行政手続きの遅れなのかもしれませんが、明治7年には、狼島と同様に、上流の摂津国島上郡磯島も河内国交野郡(現・枚方市磯島)に移っています。磯島も文禄堤より淀川の内側ですが、かなり昔に地続きになっていたようです。

この時期の属国変更は、ひょっとしたら、明治 5年の学制発布が関係しているのではないかと推測しています。学制発布で小学校は町村単位で運営されることになり、数戸しかないとしても、狼島の子どもは淀川渡しの舟に乗って通学しなければならないわけです。そうであれば、淀川本流を渡るよりも、狭い水路の(橋のある?)守口に行くほうが便利です。明治5年開校の守口小学校(開校時は河内国第九区郷小学校で難宗寺内に設置)はすぐ近くですが、当時の右岸(西成郡)の小学校はかなり遠かったようです。

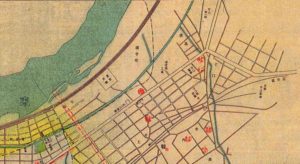

昭和11年(1936年)調査による「旭区(附守口町)」の地図(大大阪区政地図:夕刊大阪新聞社 1938年発行)があります。このあたりだけを抜き出しました。

この地図には、区画整理された狼島や橋寺町の地名が載っています。狼島の右上に「守口第一校」と書かれているのは現・守口小学校のようです。地図の左には、狼島ができた頃に始まった平田(平太:へいた)の渡しが点線で示され、その横に内環状線(うちかんじょうせん)の計画道路が赤の破線で描かれています。

内環状線の豊里大橋が完成したのは、大阪万博の開幕に合わせた昭和45年(1970年)3月で、同時に平田の渡しは消えました。昭和46年(1971年)、淀川と平行して描かれている用水路(江野川)の上に阪神高速12号守口線が建設され、昭和49年(1974年)に江野川は全体が暗渠となり、阪神高速の下は「江野川筋自転車歩行者専用道路」になっています。

これは別の日の写真ですが、堤防の上に、淀川河川管理事務所の管理境界の案内板があります。ここから上流が枚方出張所、下流が毛馬出張所となっています。

上の写真のちょっと上流側に「淀川距離標」が埋め込まれています。これは200m毎に置かれているものですね。

アップしました。河口からの距離は14.6kmだそうです。

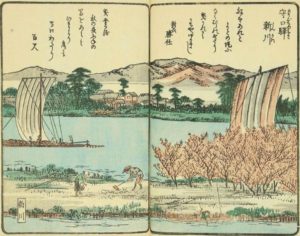

このあたりの眺めが江戸末期に発刊された「淀川両岸一覧(上り舩之部上)」に描かれています。

淀川両岸一覧の中でのタイトルは「守口驛・新川」とあります。右岸(旧・橋寺村あたり)と中州の水路です。長閑な景色で、背景の山は生駒山のようですね。このあたりは、上の重ね地図で、右岸に近い大きな中州だろうと思います。守口大根が植えられていそうな中州です。今はすべて左岸・旭区の住宅地になっています。

淀川両岸一覧の絵と同じ角度のつもりで写真を撮ってみました。京阪守口市駅の方向です。右端に写っている高層マンションが文禄堤の遺っている守口市駅あたりです。阪神高速の高架の上、マンションの隙間にちょっとだけ生駒山が見えます。

対岸(東淀川区)の堤防から写真を撮ったことがありますが、こちらのほうが生駒山などの雰囲気が似ています。

両岸一覧の絵と同様に、円山應挙の「淀川両岸図巻」(ハラ ミュージアム アーク:群馬県)でも、上り船が帆を張って守口宿と狼島の間を上流に向かっていますが、これらは旅客用の三十石船ではなさそうです。三十石船の上りは新川沿いに船頭たちが陸から綱で曳き、下り船は流れに任せて棹でコントロールしていたようです。広重の有名な絵(国立国会図書館デジタルコレクションにあります)を見ると、三十石船には短い柱が描かれていますが、これは曳き綱を固定する柱のようです。

河川敷に降りると、あべのハルカス(開業準備中)が遠くに見えます。直線距離で12キロくらいです。