2020年12月31日

凸電製作記事は1年2カ月ぶりです。この1年は時折に製作を続けてきましたが、ともかく資料が乏しく、詳細がぼやけた写真しかないので、具体的な造形がむずかしく、試作ばかりで時が過ぎていきました。

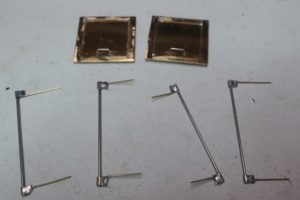

前後の凸部横の手摺りを1mmの針金で作りました。両端を叩いて延ばしています。

ハンダ付けしました。この手摺りは前後とも左側だけですね。

2019年まではキャビンの枠を2mm厚のシナベニヤ材で作っていました。

これを内側にして、クラフトロボで切り取った紙を外側に貼るという計画でした。

こんな感じでいいような気になっていました。

しかし、屋根も一体化すると、2枚以上を重ねるのがむずかしく、屋根の形状と側壁との関係をうまく作ることができません。さらに、ドアと運転席窓を開閉できるようにしたいと考え出すと、ベニヤの側壁は使えないことがわかりました。

計画を練り直して、側壁と屋根とを別々に作ることにしました。基本はクラフトロボで切り取った紙を使います。

側壁だけを切り出し、外側にはリベット模様を入れておきます。

2枚を貼り合わせ、屋根と接合する部分(雨樋)には、3mmのプラスチック半丸棒(ウエーブ製)を貼り、前後には1mm幅の半丸棒を貼りました。

真鍮のアングル材はいずれ床板と接する下部に貼る予定です。

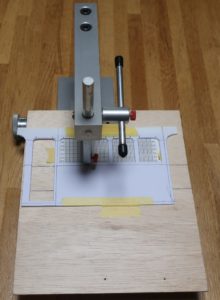

この凸電のドア枠や窓枠はかなりの厚みがあり、適当なサイズの半丸棒の材料がないので、1.2mmの真鍮棒を枠に合わせて曲げて、ハンダで接着した後、1/3くらいをヤスリで削りました。ヤスリで削るために、板に枠の形に溝を掘り、上からヤスリをかけます。これはドア枠を削っているところです。

窓枠はこのようにできました。

これらを紙の側壁に接着剤で固定します。

ドア枠と窓枠を貼った状態です。

ドア枠と窓枠を貼った部分の隙間を溶きパテで埋めました。

運転席のある窓に真鍮板の庇を付けます。窓枠が真鍮なので、ハンダ付けで固定しました。

ドアの切り取りと組み立て(数枚を貼り合わせる)です。

これ以降、小さなパーツを真鍮で手作りしていくしかない状況です。

前後の凸部に点検口を開けて、蓋を紙で作って動きをチェックします。

実物の構造はよくわかりませんが、真鍮板で蓋を作り、開閉機構は自動車のボンネットヒンジみたいなものを作りました。

点検口の蓋にフックを取り付け、ドア横の手摺りを作りました。

ドア横の手摺りは紙の側壁に取り付けるので、固定用の針(0.5mmの真鍮棒)をハンダ付けして、穴を開けて固定します。

側壁の上部にフックのようなものがあります。これが何かはわかりませんが、作ってみました。

手摺りと同様に、取り付け場所に穴を開けて固定します。

側壁を裏から眺めたところです。

側壁の外側は終了しました。

次にヘッドライトです。いろいろと試作していましたが、昔、タグボートの組み立てキットで買っていた真鍮の丸窓枠を見つけたら、ちょうどヘッドライトに使えそうなサイズ(15mm径)でした。

その窓枠に合わせて真鍮板を丸めて胴を作り、ステイをハンダで取り付けました。裏蓋は紙とプラ板です。円錐の反射鏡はエポキシ樹脂で作りました。

電球は3mmの電球色LEDです。

少し奥行きが厚くなったかもしれませんが、まあ、これで良しとします。壁への取り付けは小さなネジの予定です。

手間のかかったのが前面にある通過標識灯でした。これは尾灯(赤色)と兼用らしいのですが、よくわからないので、尾灯ではなく電球色の通過標識灯(あるいはドイツ風の3灯式前照灯)にする予定です。

ぼやけた写真を見ながら、最初はクラフトロボで切り抜いて10枚以上を重ねて貼ってみました。

出来上がりです。Nゲージの犬釘で凸部を表現してみましたが、形も悪く、サイズが大きすぎたようです。

そこで、これをベースにして、薄い真鍮板で外枠を作り直してみました。上部の空気穴はプラ材です。

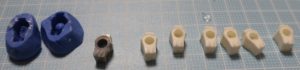

全く同じ形を4つ作るのは技術的に(不器用で)無理だったので、マシな1個をレジンでコピーすることにしました。出来上がりは以下(右の6つ)の通りです。

前部に取り付けるフックを1.2mmネジで取り付け、標識灯をここに引っ掛けます。

標識灯は少し大きめの感じですが、まあ雰囲気はあると思うので、これでOKとします。

LEDのテストです。光の透過性を調べているので赤を使っていますが、実際に使うのは電球色の予定です。

レジンで作ったパーツは透過性が高いので、内側と外側に遮光塗装が必要です。

2020年は以上の工作で終了しました。

これからは、可動式のドアや運転席窓を含めた内装、屋根の製作、塗装の下処理、組み立て、塗装という作業になります。春には完成させたいのですが、たぶん無理でしょうね。