2019年9月30日

久しぶりの続きです。暑い夏の間もほんのちょっとずつですが、作業は続けていました。ともかく、ごく限られた外観写真だけで模型を作るのは大変です。写真を眺めながら、工作前の準備で大半の時間が過ぎていきます。作るべきパーツの形がおおまかにイメージできてから、技能レベルに合わせた材料選び(紙、木、金属、プラ)に進みます。

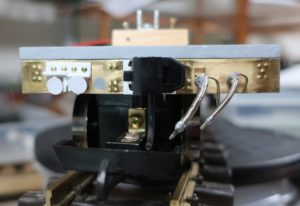

乗務員用ハシゴの位置決めは、車輪との干渉を無くすために、なかなか微妙な作業でした。

ハシゴを取り付けた床下機器取付板ができました。

個別の床下機器は実態がわからず、ボケた外観写真から想像しながら作っています。

主抵抗器は以前に木で作っていましたが、プラで作り直しました。

床板+鉄骨フレーム+床下機器を仮組みしてみました。

すべてをネジ止めにしているのは、塗装の時に分解するためと、失敗したときに作り直しやすくするためです。1つのパーツを作るのに何度も試行錯誤が続いてきました。

床板に紙製のキャビンと前後のカバーを置いてみました。キャビンを床板の上に置いたので、少し高くなっています。いずれ、床板の厚さ分、低くなります。こちらが運転席のある、いわゆる山側(公式側)で、左が和歌山方向、右が難波方向になります。

反対側(海側)です。

前面のブレーキホースを作ってみました。百均で買った1.5mmと1mmの針金をバネに通して蛇腹を表現してみました。フレームに貫通させて止める部分はM2(2mm)の小ねじを切り取ったものをハンダ付けしています。

フレームの前面パネルに取り付けてみたところです。車両の前後(難波向きか和歌山向きか)でちょっと位置が違うことがわかり、後で修正しました。

車両正面が下部のLGBの連結器だけだと間延びしてさみしいので、フレームに装飾として、KadeeのGゲージ用連結器を取り付けてみました。

横から見ると、当然ながら連結器の基準器とまったく合いませんが、雰囲気は出ました。こうやって眺めてみると、LGBの連結器が排障器のように見えて、不自然さを感じなくなりました(そうかな?)。

Kadeeの連結器は開放ピンが上に出ますので、ちょっと針金で細工して、実物のような開放動作ができる予定です。

以上で下回りは終了で、塗装待ちになります。