2022年9月6日

Gスケールの南海凸型電機を作っていて、パンタグラフを屋根にのせるとかなりの高さになり、トンネルを通過できないような気がしました。確認してみると、パンタグラフを降ろしていたら通過できますが、上げたまま通過するにはトンネルを5cmほど高くする必要がありました。

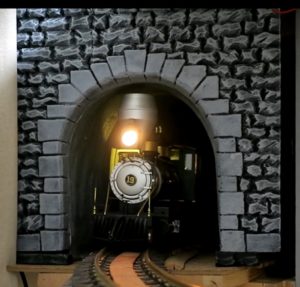

2016年に作ったトンネルは線路面からの高さ21cmで、一番高さのあるLGBのモーグル機関車がクリアできる高さにしていました。

1ゲージであれば、電気機関車(メルクリンのクロコダイル)もパンタグラフを上げたまま通過できます。

南海凸型電機のパンタグラフを載せた雰囲気です。

パンタグラフを降ろしたままであれば通過できそうです。

しばらく悩みました。トンネルの上部は上の棚まで数cmの余裕はあります。トンネル全体を嵩上げするのは特に問題はなさそうです。問題は、架線(架空電車線)なしでパンタグラフを上げたまま通過するには嵩上げが5cmほど必要で、トンネルが間延びした高さになってしまうことです。

そこで、嵩上げは3cmだけにして、トンネル通過用に架線を取り付けてみることにしました。架線集電で走らせる予定はありませんし、短い区間だけですが、走行中にパンタグラフが架線をこすりながら上下する姿を見るのは楽しそうです。

こちら側のトンネル・ポータルは上部を切り取る必要がありました。

LGBが発売している架線セットを使うと楽ですが、とても高価(円安で3万円以上)になるので、いろいろと考えた結果、トンネル内部に架線受けの板を取り付けることにしました。地上線と地下鉄線がつながっている地下鉄部分のパンタグラフへの給電板みたいなものです。

参考とした地下鉄架線の例(天神橋筋六丁目駅構内:大阪メトロ堺筋線・阪急相互乗り入れ)です。これは剛体架線と架空電車線の中間くらいの感じですね。

トンネル部分はすべてカーブしていますので、天井部分に剛体架線のようなT字型の架線止め板を取り付けます。トンネルパーツと合わせた材料を並べています。

T字型に固定した木片にブリキを切って接着剤で固定しています。

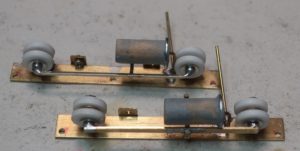

できあがった止め板です。

その断面です。

これをトンネルの天井に取り付けます。

この止め板にステンレス線で作る架線をマグネットで固定するというアイディアです。この方式はパンタグラフ摺板と架空電車線との微妙な関係を吸収してくれるだろうという目論見です。

採用した10mm角のマグネットです。これくらいの数で千円ほどでした。

トンネルの中間部に開放区間がありますが、そこは止め板だけを両方から伸ばしています。

架線作成は、径1.2mm長さ50cmのステンレス硬線をハンダでつないでいきます。

マグネットで止めるためのブリキのLアングルを作り、20cmおきにハンダ付けしていきます。

仮止めしてみました。

トンネルの出入り口近くはパンタグラフを誘導する架線を架線柱に取り付けています。

2022年5月には工事完了でしたが、まだ機関車が竣工せず、試運転を見合わせていましたら、架線をつないでいたハンダがパラパラと外れるという経年変化ならぬ経週変化がありました。要するに、ハンダ付け処理がきちんとできていなかったこと、トンネルのカーブに合わせている状態が不自然だったこと、などが原因でした。

改善する方法を考えていて、つなぎ目が不要な、もっと長いステンレス硬線を使うことにしました。届いた径1.2mm長さ10mのステンレス線は円形にまとめられています。必要な5mほどを切って、曲がりをそれなりに活かしながら、ブリキのアングルを取り付けていきました。

前回は直線の連結だったのでT字型止め板の内側に取り付けていましたが、今回はステンレス硬線に曲がりがあるので、T字型の外側に取り付けました。そのため、架線止め板を少し内側に移動させる必要がありました。

末端処理です。架線が上から徐々に下がってきてトンネルに入ります。

架線の取り付け状態です。架線の位置は架線止め板よりも2mmほど下になるように設定しています。

逆サイドです。

トンネルのもう一方の末端です。架線の処理は同じです。

これで完成しました。このような架線で全体をカバーすれば架線集電による走行も可能になりますが、まあ、そこまですることはないでしょう。