2019年10月24日

パンタグラフはずっとLGB製を使うかどうかを考えていました。

あらためて眺めて、やはり、斜めのトラス構造や上の集電部などの形が気になるので、自作してみることにしました。

構造はLGBを真似しますので、上下と横をスキャナーで寸法取りしました。

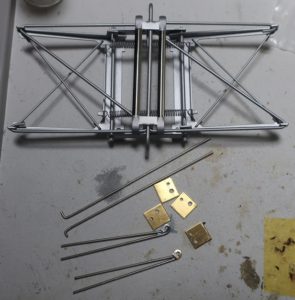

真鍮板は0.8mm厚、枠材は1.2mm径のステンレス(バネ)線です。

上の枠を取り付ける可動部分はラグ端子の細い穴(1.5mm径)の部分を切り取って使っています。枠の下部ができました。

フレームに取り付けてみました。これから細部の調整です。

ラーメン構造の横梁の取り付けは最後にしないと取り外しできません。そこで、直接のハンダ付けではなく、薄い銅板をハンダ付けしておいて、最後に巻きつけて固定する予定です。

集電部です。真鍮板を成型して、薄い銅板を摺り板としてハンダ付けします。

貼り付けて磨きました。

先端を曲げて、ステイで固定しました。

出来上がりです。ちょっと不揃いですけどね。

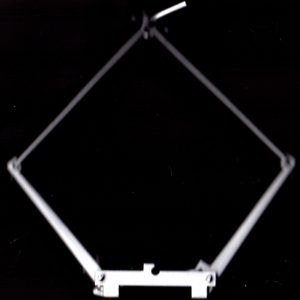

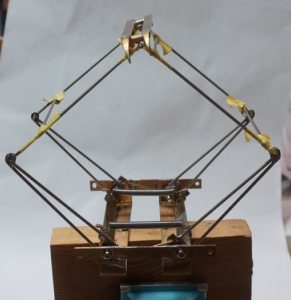

上部を作りました。仕上げ段階まではテープで仮止めしています。

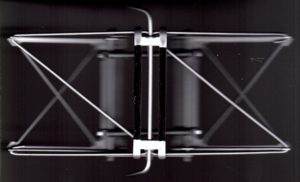

組み上げた状態です。バネは3ミリ径の引きバネです。

調整のため、下部の横梁は取り付けていません。

この段階で気がついたのは、レイアウトにトンネルがあることでした。サイズのことをまったく考えていませんでした。

トンネル前で屋根に置いてチェックしてみました。

とんでもなく大きかった、という感想です。半分くらいにしたい気分です。これでも、ベースのフレームを屋根の形状に曲げて、数ミリは低くしています。

LGB(右)と並べてみました。

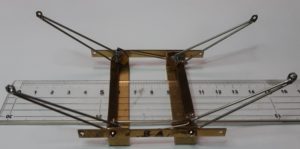

仕方がないので、ベースのフレームを小さくしてみました。

LGB(右)とほぼ同じくらいです。

これくらいが限界です。いずれにせよ、トンネルを通るときは架線を取り付けて下げる工夫が必要です。

LGB製は押し下げてフックで止めるようになっていますが、手製は最後は下がったままになります。

これはバネを取り付ける位置とバネの強さで調整できます。2つのパンタグラフの動きの動画です。音は出ません。

テープ止めにしている横梁は、塗装してから固定します。

いろいろ不出来な点はありますが、これでOKとします。試行錯誤でけっこう時間がかかり、延べ2カ月くらいの工作でした。