2016年8月16日

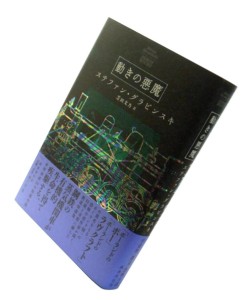

お盆の話題です。

鉄道・鉄道模型に親しむようになったのは小学5年生くらいでした。それまでは飛行機が好きで、プラモデルばかり作っていました。古い写真です。

もちろん、電車に乗るのは幼稚園時代から好きだったことを覚えています。その頃は阪神電鉄沿線に住んでいて、阪神の急行の先頭で、正面の縦長ガラス手前の手すりを握って前方を眺めるのが一番の楽しみでした。阪神はカーブと起伏が多く、ジェットコースターに乗っている気分です。この車両が「喫茶店」と呼ばれていた851~881形だと知ったのはずっと後のことです。

小学2年生以降は南海電鉄沿線にある団地の2階に住んでいました。下の階に2歳ほど年下のN君がいました。いつ頃からかは覚えていませんが、弟のようで、よく一緒に遊ぶようになりました。私が小5の頃、子ども同士の会話で、飛行機の知識をひけらかしていたら、N君が鉄道の話題を出してきました。鉄道用語は何もわからず、くやしく思いながらも興味を持ち始めた覚えがあります。彼の父親は国鉄に勤めていたようで、N君は竜華(りゅうげ)操車場に行ってきたなどと、うらやましい話もしていました。

飛行機と違って、鉄道はずっと身近で、N君に鉄道用語や車両名を教えてもらいながら、二人で南海電車や国鉄阪和線の車両を見に行くようになりました。鉄道模型の世界にも入り、小遣いを貯めて、隣町の模型店に通うようになりました。

1枚だけ残っている当時の鉄道模型のボケ写真です。

交流三線式Oゲージの電気機関車で、布団をトンネルに見立てています。レイアウトを作るスペースはなく、短い距離の往復だけですが、N君と楽しんでいました。この当時の模型はいつの間にか処分してしまったようです。

中学生になる頃から、実感的なHO(16番ゲージ)に興味が移りました。中学校は自転車通学で、下校途中に隣町の模型店に寄り道できる距離でした。お年玉などをつぎ込んで、初めての大物、カツミ製のED70を注文しました。これは今でも残しています。少し改造したので、モーターは昔のままですが、現在のレイアウトでも何とか動きます。

この模型を取りに行く前日、N君に、明日学校が終わったら一緒に楽しもうと約束していました。

当日、夕方になっても彼は来ませんでした。帰宅した母から、彼が踏切で南海電車にはねられて亡くなったと聞きました。その踏切は小学校への通学路でしたが、当時は遮断機がなかったのです。帰りを急いだんでしょう。私がいる部屋の直下に彼は寝かされていたようですが、私は顔を見に行くことができませんでした。私が中1、N君が小5だったと思います。

N君が亡くなってからしばらくして、踏切横に小さなお地蔵さんがまつられ、その後、ご家族はどこかに引っ越していかれました。

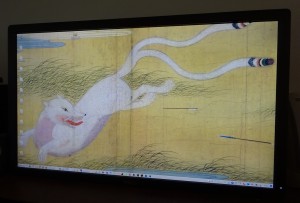

この地蔵は位置を踏切の左から右へと移されたように記憶しています。上の写真は1962年頃に撮影したものです。走ってきているのは南海電鉄の気動車特急「きのくに」、難波(なんば)発の下りで、和歌山から国鉄の準急「きのくに」に併結して紀勢線に乗り入れていました。

この踏切はN君と二人で電車を眺めていた場所でもありました。二人ともに大好きな車両は電気機関車でした。これはED5101形ですね。番号はわかりません。これだけの貨車を引いていました。

その後、私は大阪を離れ、40年近く経ってまた大阪に戻ってきました。鉄道・鉄道模型好きは続いていますが、鉄道の面白さを教えてくれたN君とお地蔵さんのことはすっかり忘れていました。

今年、母が亡くなり、満中陰(四十九日)の法要で、お盆の直前に久しぶりにこの町の寺を訪ねました。寺での法要を終え、墓所に移動する段になって、住職が門内の横にある古びた小さなお地蔵さんを紹介してくれました。

最初は何のことかわからなかったのですが、話を聞いているうちに、踏切の横に置かれていた地蔵だとわかり、突然に記憶がよみがえりました。あのN君のお地蔵さんがここに移されていたのです。まったく思いがけないつながりでした。

住職によると、3年ほど前に、南海電鉄の高架工事が始まるため、踏切近くの檀家の人から地蔵を寺に置いてほしいと依頼されたそうです。状況を飲み込めた私がN君との昔話をしたら、住職は、やっと地蔵の経緯を知っている人が現れた、と喜んでおられました。

半世紀以上前のN君を思い出しつつ、そして地蔵がゆかりのある寺に移されていることに驚きながら、帰りがけに踏切を眺めてきました。高架は下りだけが完成している状態で、歩行者だけの踏切は残っていました。もちろん、遮断機は付いています。

いずれ上りも高架になると、この踏切は消えますが、踏切がなくなっても、墓参に合わせてN君のお地蔵さんを訪ねることができます。